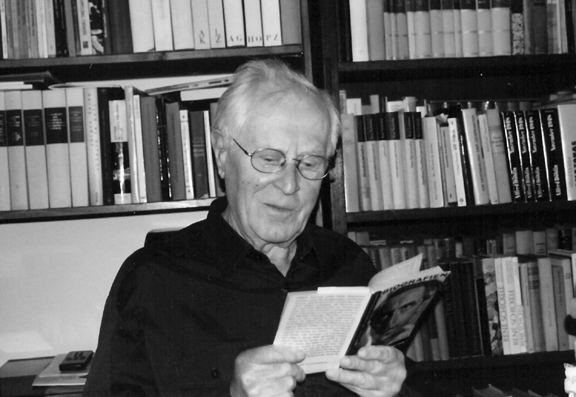

Kurt Wafner 2001

Antifa-Jugend 1935.

Kurt Wafner sitzt in der Mitte

Buchpremiere für

die Herausgabe der Programm-Zeitschrift „Schall undRauch“

im Foyer der Kammerspiele – mit Verlagsleiter Dr. Werner

Tenzle

|

Zum

Tod von Kurt Wafner (25.11.1918 – 10.3.2007)

Ein Nachruf

„Das wahre Heldentum liegt nicht

im Morden, sondern in der Weigerung, den Mord zu begehen.“

Nach dieser Maxime des pazifistischen Anarchisten Ernst Friedrich,

neben Erich Mühsam eines seiner Vorbilder, hatte Kurt

Wafner zu leben versucht.

Er hat es geschafft, obwohl bei seiner Beteiligung als Landser

am Zweiten Weltkrieg nicht viel gefehlt hätte, und er

hätte sich aktiv am Morden beteiligen müssen. Doch

seine Sozialisation im anarchistischen Jugendgruppen-Milieu

der zwanziger Jahre hatte Kurt Wafner zum bewussten Außenseiter

werden lassen, der auch in schlimmsten Lebenssituationen,

von denen er viele durchmachen musste, nach Wegen suchte,

um seine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Später, in

den neunziger Jahren wurde der Kriegsteilnehmer zu einem der

Zeitzeugen bei der Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen

der Wehrmacht 1941-44“, zu der er auch eigene, während

der Kriegszeit gemachte Fotos beisteuerte.

In einem seiner Artikel, die er zu jener Zeit für die

Graswurzelrevolution schrieb, fasste er sein Bemühen,

bei der Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren mitzuhelfen,

zusammen:

„Für die aufmerksamen Betrachter bieten die hier

ausgebreiteten Dokumentationen noch tiefere Einsichten: Jede

Auseinandersetzung mit Waffengewalt erzeugt menschliches Leid

– Tod und Vernichtung. Darum dient sie niemals dem Volk,

sondern stets einer Prestige und Profit gewinnenden Oberschicht.

Und jeder Dienst mit der Waffe in einer Staats-Armee hilft

die Kriegsgefahr zu vergrößern, anstatt sie abzubauen.“

(Kurt Wafner: Ausgeschert

aus Reih' und Glied. Mein Leben als Bücherfreund

und Anarchist, Edition AV, Frankfurt/M. 2001, S. 186, alle

weiteren Zitate ebenfalls aus dieser Autobiographie.) Insofern

sprach Kurt Wafner auch von seiner eigenen Mitschuld, ohne

je im Weltkrieg auf den Feind geschossen zu haben... Und genau

darin, in dieser Ehrlichkeit, nichts vertuschen zu wollen,

liegt für mich ein Großteil seines Vermächtnisses

auch für die libertär-gewaltfreie Bewegung.

Das Revolutionskind

Kurt Wafner wurde im November 1918 mitten in der Berliner

Novemberrevolution geboren.

Im März 1919 rückten Freikorpstruppen in der Frankfurter

Straße vor, wo das Wohnhaus der Eltern und Großeltern

Kurts stand. Mehrfach ließ Noske dort und in angrenzenden

Straßen streikende ArbeiterInnen hinrichten –

ein Menetekel für das, was Kurt als Erwachsener noch

mit eigenen Augen sehen sollte. Auf Umwegen zog die Familie

bald nach Berlin-Weißensee.

Nach dem frühen Tod seines Vaters holte die Revolution

Kurt ganz privat ein:

„Aber eines Tages brach eine Revolution in unseren Alltag

herein. Bernard zog zu uns, mein Onkel, der jüngste Bruder

meines verstorbenen Vaters. Er wurde Mutters Lebensgefährte.

Bernard nannte sich Weltbürger, Vagabund, Anarchist.

Er war schon in verschiedenen Ländern umhergezogen und

brachte eine frische Brise in unsere abgeschiedene Welt –

die Freude am freien Denken, am aufrechten Gang. Und den Hass

auf Krieg und Gewalt.“ (S. 24)

Mit Hilfe des 1938 nach Argentinien ausgewanderten Bernard

entdeckte Kurt zwei Leidenschaften: die für den Anarchismus

und die für Bücher. Er wurde später auch Zeitzeuge

der Bücherverbrennung. Bücher begleiteten ihn sein

ganzes Leben.

Für seine geistige Entwicklung profitierte Kurt von der

Weißenseer weltlichen Reformschule, in der er Interesse

an allen Formen der Kunst entwickelte, seien es Theater, Chorgesang,

Malerei, Musik usw. Mit zehn Jahren bekam Kurt von Bernard

das aufwühlende Antikriegsbuch von Ernst Friedrich, Krieg

dem Kriege, in die Hand. Er begegnete Ernst Friedrich in dessen

1925 eröffneten Berliner Antikriegs-Museum.

„Ernst Friedrich wurde einer meiner wichtigsten Wegbereiter.

An die erschütternden Bilder in Buch und Museum dachte

ich oft, als ich die Schrecken des Krieges selbst erleiden

musste. Und ich fragte mich so manches Mal: Warum waren die

leidenschaftlichen Rufe dieses Rebellen und seiner Getreuen

ungehört verhallt?“ (S. 45)

Bernard nahm Kurt auch zu Treffen der „Anarchistischen

Vereinigung Weißensee“ mit, wo sich wöchentlich

rund 20-25 Aktive trafen. Über die Weißenseer Gruppe

lernte Kurt Erich Mühsam kennen:

„Die Persönlichkeit Erich Mühsams nahm eine

großen Raum in meinem Leben ein. Ich war stolz, als

es einige Male zu persönlichen Gesprächen kam. Ich

erinnere mich an eine Begegnung mit ihm in der Geschäftskommission

(GK) der FAUD (Freie Arbeiter-Union Deutschlands; d.A.), die

sich am Märkischen Ufer befand. (...) Mühsam, der

dort einige Male mit Rudolf Rocker, dem Kopf der anarchosyndikalistischen

Bewegung zusammentraf, sprach mich an. (...) Er wollte wissen,

was ich las. Als ich ihm Autoren wie Mark Twain, Jack London,

Zola und Traven nannte, war er sichtlich zufrieden. Er wollte

gehen, doch dann wandte er sich noch einmal um und sagte:

'Vergiß Goethe nicht! Und Heine! ... Die sind wichtig!’

Dass er mir ‚bürgerliche’ Literatur empfahl,

verstand ich damals nicht so ganz (...). Später beschäftigte

ich mich ausführlicher mit Mühsams Kunstkonzept.

(...) Es sei ‚lächerlicher Unfug’, von proletarischer

Kunst zu reden. 'Kunst soll begeistern’, schrieb er.“

(S. 50)

In den letzten Jahren der Weimarer Republik nahm Kurt am kulturellen

Leben der anarchistisch¬en Szene in Berlin teil.

Nach einem Vortragsabend mit Erich Mühsam beteiligte

er sich nach Ansprache von zwei Freunden an der Gruppe „Freie

Arbeiter-Jugend“ (FAJ). Zu deren Aktivitäten zählten

Ausflüge in die Berliner Umgebung, bevorzugt zum Hönower

Badesee, wo sich Jugendliche aus der Lebensreformbewegung

trafen, Lagerfeuerromantik erlebten, Antikriegslieder sangen,

über freie Liebe diskutierten und der in der anarchistischen

Jugendbewegung damals verbreiteten Freikörperkultur (FKK)

frönten – und wo Kurt einige frühe Liebesabenteuer

hatte.

Das war schon Anfang der dreißiger Jahre. Gegen den

aufkommenden Antisemitismus war Kurt resistent. Das hatte

auch damit zu tun, dass das jüdische Ehepaar Else und

Leib Bubis in die Wohnung der Wafners als UntermieterInnen

einzog.

Leib Bubis las den Wafners an Familienabenden Werke jüdischer

SchriftstellerInnen vor und wanderte mit Kurt zusammen über

den jüdischen Friedhof.

Er war ein Onkel von Ignatz Bubis, dem 1999 verstorbenen ehemaligen

Vorsitzenden des Zentralrats der Juden Deutschlands. Ignatz

fand das erst 1996 durch Zufall heraus, besuchte dann Kurt

– und daraus entwickelte sich eine freundschaftliche

Beziehung. Als mich Kurt Wafner kurze Zeit später für

einige Tage im Redaktionsbüro der damaligen Süd-Redaktion

der GWR besuchte, erzählte er mir ganz begeistert von

dieser Freundschaft. Ignatz Bubis lud ihn, seine Ehefrau Ingrid

und seine Enkelin Nadja sogar noch zu einer Reise nach Israel

ein.

Gratwanderungen im Nationalsozialismus

Noch kurz vor der Regierungsübernahme der Nazis nahm

Erich Mühsam mehrfach an den Gruppenabenden der FAJ teil.

Es traf die Gruppe umso härter, als sie erfuhr, dass

Mühsam 1933 von den Nazis verhaftet und 1934 im KZ Oranienburg

zu Tode gefoltertworden war. Die Bücher kritischer und

anarchistischer AutorInnen im Hause Wafner wurden aus Angst

entweder selbst verbrannt, mussten in einen Verschlag in den

Keller oder wurden an geheimen Stellen im Boden vergraben,

so etwa die Programmhefte des Kabaretts „Schall und

Rauch“ von Max Reinhardt, die Kurt in den 80er Jahren

über einen westdeutschen Verleger als Reprint wieder

veröffentlichte.

„Wir protestierten mit kleinen Schritten – aber

auch sie wurden zunehmend gefährlicher – bald schon

konnte ein politischer Witz das Todesurteil bedeuten. Unsere

‚Kampfmittel’ waren passive Resistenz gegenüber

den Forderungen der Nazis, selbst wenn die Karriere oder ein

sorgloses Leben gefährdet waren, und die antifaschistische

Aufklärung. (...) Allmählich lichteten sich unsere

Reihen. Der zunehmende Naziterror hatte auch in die Familien

einiger Jugendgenossen erbarmungslos eingegriffen. Sie blieben

aus Vorsicht fern. Andere fielen der Wehrmachts-Dienstpflicht

zum Opfer. Ich erinnere mich an den Abschiedsabend mit Herbert

– einem der beiden, die mich für die FAJ geworben

hatten.

Es kam keine rechte Stimmung auf. Und es war wie Hohn, als

wir zaghaft, mit gesenktem Blick eines unserer ‚Kampflieder’

anstimmten: "Nie woll’n wir Waffen tragen / nie

zieh’n wir in den Krieg!’“ (S. 89) Wer nicht

flüchtete und ins Exil ging, wollte wenigstens noch eine

Weile Sand ins Getriebe streuen. Die Wanderausflüge waren

noch möglich und auf einer Wanderung vereinigte sich

die FAJ mit der Reinickendorfer kommunistischen Parteijugend.

Die praktische Notwendigkeit, gegen die Nazis zusammenzuarbeiten,

führte zum Einheitsgedanken. Die KP-Strategie des „Trojanischen

Pferdes“, nazistische Organisationen wie etwa den Kleingärtner-„Heimatbund“

zu unterwandern, führte jedoch nur zu kleinen Erfolgen.

So gelang es Kurt, bei einem Laienspielabend dem Publikum

Verse von verbrannten Schriftstellern unterzujubeln.

Das Bündnis bekam Risse, als Rudolf Michaelis 1936-39

aus Barcelona Berichte über den Terror der StalinistInnen

1936 nach Berlin sandte. Und auch die Pressemeldungen über

die Schauprozesse in Moskau stellten die Jugendlichen aus

den zwei Lagern auf eine harte Probe, doch sie blieben zusammen.

Anfang April 1939 war es jedoch vorbei: Kurt wurde zum Reichsarbeitsdienst

eingezogen.

Weil er nur Dienst nach Vorschrift machte, sich nicht vordrängte,

beim Schießen nur Fahrkarten schoss und darauf achtete,

nicht Karriere zu machen, indem er immer wieder auf eine kleine

Sehbehinderung hinwies, blieb er im Arbeitsdienst („den

Spaten am Tornister, das Gewehr über der Schulter“),

als die Wehrmacht in Polen einfiel.

Hier schon erlebte er die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung

durch die Wehrmacht, während er mit dem Spaten zerstörte

Straßen ausbesserte. Er kehrte im Oktober nach Berlin

zurück, doch nun gab es keine Schonzeit mehr. Es war

eine ständige, anstrengende Gratwanderung, nachdem er

im April 1940 zum Militär eingezogen wurde. Er schaffte

es, zum Innendienst zu kommen („Kartoffelschälen

für die Küche, Hilfsarbeiten für die Kleiderkammer,

Pferdegeschirre reinigen“). In dieser Funktion nahm

er am Überfall auf die Sowjetunion teil, in der Nachhut.

Das ständige Sich-Durchlavieren ermüdete den Einzelkämpfer.

So war er froh, als er mit drei anderen ehemaligen anarchistischen

Genossen zu einer Kartenrunde zusammenfand, die zwei Jahre

zusammenblieb und als Wachsoldaten für sowjetische Kriegsgefangene

diesen mitunter Nahrungsmittel zustecken konnte.

Die Gruppe sorgte für ein halbwegs anständiges Überleben

unter Tätern, sofern das überhaupt möglich

war:

„Als der LKW in die Stadt einfuhr, ließ der Leutnant

plötzlich halten und befahl uns, anzuschauen, was mit

‚bolschewistischen Verbrechern’ geschehen würde.

Und wir mussten sie uns dann ansehen, die Galgen mit den daran

baumelnden Toten – auf dem Platz vor dem Theater und

an einer Straßenecke.“

Mit seinem anarchistischen Freund Rudi Kuhn ging er nach der

„Räumung des Minsker Ghettos“, wo im November

1941 6-10.000 russische Juden und Jüdinnen liquidiert

worden waren, dorthin, um sich die Hölle mit eigenen

Augen anzusehen: Sie sahen eine Wüste, alles zerstört,

Hausrat, Scherben, Kleidungsstücke, Körperteile

Ermordeter, tote Säuglinge, an denen Ratten nagten. Rudi

sagte zu Kurt:

„’Weißt du, im Grunde sind wir auch schuldig

an all dem, was hier passiert ist... Wir helfen ja mit in

diesem Verein – du, weil du für die Landser Kartoffeln

schälst und sie mit neuen Klamotten versorgst und ich,

weil ich sie ausbessern helfe.’ Ich musste ihm beipflichten.“

(S. 119) Der aufrechte Gang war hier aussichtslos geworden.

Kurt wurde wie durch ein Wunder von seinem damaligen Arbeitgeber

Mitte 1943 gerettet, der meinte, dass Kurt daheim im Betrieb

„mehr fürs Vaterland“ tun könne denn

als „halber Soldat“ in der Etappe. Gegen Kriegsende

wurde Kurt noch ein Trupp jugendlicher Volkssturm-Eiferer

zugeteilt, doch er, der eigentlich Befehlshabende, ging einfach

nicht zum Einsatz und versteckte sich in Bunkern, bis die

Rotarmisten kamen. Er bekam mehrere Vergewaltigungen durch

die Rotarmisten mit. Trotz dieser schlimmen Erlebnisse sprach

Kurt rückblickend von einer „Befreiung“ vom

Nationalsozialismus.

Auseinandersetzungen mit der Literaturdoktrin

der DDR

Er hatte das Gefühl, jetzt beim Aufbau mitwirken zu müssen.

Von 1945 bis 1950 war Kurt Mitglied der KPD im sowjetischen

Sektor bzw. dann der DDR.

Bis zu seiner Pensionierung 1983 sollte er mehrmals den Beruf

wechseln. Er arbeitete anfangs sogar kurzzeitig als Polizist,

doch fast immer hatte seine Tätigkeit etwas mit Büchern

zu tun, ob als Bibliothekar, als Journalist oder als Korrektor

von literarischen Übersetzungen.

Schnell geriet er in Konflikt mit der rigiden Literaturdoktrin

des Marxismus-Leninismus.

Immer wieder wehrte er sich, so gut er konnte, gegen den stalinistischen

Kunst-Formalismus oder gegen den aufkommenden Nationalismus

und die Agitation gegen den so genannten bürgerlichen

„Kosmopolitismus“. Anlass für seinen Austritt

aus der SED 1950 war die Lektüre der Broschüre von

Rudolf Rocker: Der Leidensweg von Zenzl Mühsam über

deren Leidensweg in den stalinistischen Gefängnissen.

Erich von den Nazis ermordet, seine Frau Zenzl in der Sowjetunion

gequält, das war zu viel.

Solange die Mauer noch nicht gebaut war, hatte Kurt Kontakt

zu Fritz Linow und den alten GenossInnen um die Zeitschrift

Die freie Gesellschaft, für die er unter Pseudonym einige

Beiträge schrieb.

Nach dem Bau der Mauer arbeitete er lange für die DDR-Fernsehzeitung

„FF Dabei“. Das ständige Anecken, das ständige

Wechseln der Tätigkeit, das ständige Neuanfangen

ermüdete Kurt, der schließlich Kompromisse machte:

„Eine große Anzahl Artikel sind in diesen Jahren

(...) aus meiner Feder geflossen – Reportagen, Feuilletons,

Interviews, Meldungen und Glossen –, und es war schon

absonderlich, wenn sich in meinem Kopf der Streit zwischen

dem Zensor und dem Querdenker abspielte. Siegte der Querdenker,

bekam ich den Beitrag meist zurück und musste dann doch

dem Zensor das Feld überlassen.“ (S. 175)

Nach dem Fall der Mauer beteiligte sich Kurt kurze Zeit bei

der „Vereinigten Linken“ (VL), nahm am Hohenschönhausener

Runden Tisch teil und gab ein Jahr lang die „Oranke-Post“

heraus, die Teil einer Bewegung freier Zeitungen auf Bezirksebene

war, die bald erstarb und an die sich heute niemand mehr erinnert.

Die VL verließ er, als sich dort „Honeckerhörige

Altmarxisten und Jungfunktionäre der Stasi“ (S.

184) breit machten.

Er nahm Kontakt zur Umweltbibliothek, zur Freien-ArbeiterInnen-Union

und zur Graswurzelrevolution auf. Bei seinem Heidelberger

Redaktionsbesuch fiel mir neben seinem sympathischen Auftreten

sein fotographisches Gedächtnis auf.

Er konnte sich exakt an einen Schulausflug nach Heidelberg

erinnern, den er in den zwanziger Jahren mit seinem Gesangschor

gemacht hatte. Er sprach mit großer innerer Befriedigung

von seiner Aufgabe als Zeitzeuge für die Wehrmachtsausstellung

und den Diskussionen mit Ex-Landsern, die alles verdrängt

hatten. In den letzten Jahren seines Lebens reiste er viel,

um noch in hohem Alter die Welt zu sehen. Schließlich

ließ seine Sehkraft stark nach und er erblindete fast,

bevor er nun starb.

Rael

erschienen in der graswurzelrevolution

318 - April 2007

Seitenanfang

| Zurück

zur Startseite

|